默认栏目

不走“风口”,他们选择走向盐边

0

0

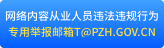

近日,上海外国语大学贤达经济人文学院的一支大学生创业团队,在首届商学院“领航杯”创新创业大赛决赛中,凭借项目《26°北纬盐边芒韵:产业融合奏响乡村振兴曲》一举夺得一等奖佳绩,该作品将被推荐参与2025中国国际大学生创新大赛。

这其实不是他们第一次被认可。一个月前,在首届长三角地区民办高校大学生创新大赛商学院院赛中,他们以《盐边数字说明书——山水教你玩非遗》斩获二等奖;在上海市创业培训“马兰花计划”虹口GYB培训班中,他们同样凭借关于盐边芒果的路演展示,获得“卓越团队奖”……

即将参与2025中国国际大学生创新大赛的项目主角,不是“风口”赛道,也不是热门技术,而是一个芒果——产自四川盐边县,来自项目负责人谭毅的故乡。

对她来说,那是一个要一再被讲述、也必须重新讲述的地方。正是那片她走出来的土地,给了她参赛的勇气,给了这个项目最初的形状,也让这个项目不仅仅是一件比赛作品。

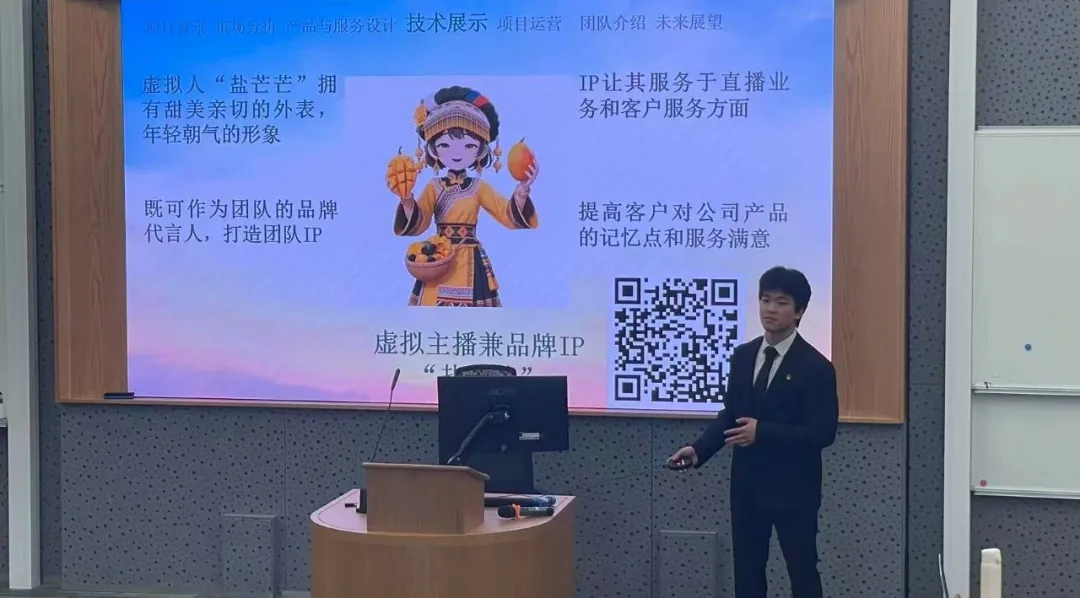

项目的最初设想,来源于一次“情不自禁”的凝视。 “我从小吃的芒果、穿过的傈僳族传统服饰、跳过的锅庄舞,这些不是地理书上的材料,是日常。”在接受采访时,谭毅告诉记者。她出生在盐边,一块风物丰饶、人文多彩的热土,北纬26°的阳光让这里的水果格外香甜,秀美的山水与悠久的历史更孕育出丰富多彩的民族文化。 “我是‘带着’盐边走出去的。”而这份“带着走”的乡愁,不是诗意泛滥的口号,而是舌尖上的风物、手掌摸过的布纹、目光扫过的山脊线,是刻在身体里的记忆。 也正因为如此,在面对创新创业大赛的命题时,谭毅没有选择更容易得分的技术赛道,而是回过头来,重新审视那片她走出的土地。那是一种朴素又深刻的意愿——她希望,用专业的方式、用更宽阔的展示舞台,去表达对盐边的爱。 于是,参赛团队在这样的愿景下逐渐成型。从工商管理、国际贸易到数字传媒,各专业的学生聚拢在一起,共同回应那个问题:我们能不能用自己的知识,把“家乡”变成可以被更多人理解和喜爱的事物? 而他们的行动与收获,已然说明了一切。 要在大赛现场讲述盐边,谭毅团队并没有选择“资料汇编式”的呈现方式,他们要让评委和观众“看见”盐边、“听见”盐边——于是,一个立体可感、融合多种媒介形式的项目逐步成型。 从《盐边数字说明书——山水教你玩非遗》到《26°北纬盐边芒韵》,两个阶段的作品一脉相承,也不断深化:前者侧重文化与风物的沉浸式展示,后者则在“芒果”这一特色产业的现实基底上,探索可持续的产业融合发展前景。虚拟代言人“盐芒芒”在此诞生:一个穿着傈僳族服饰、活泼可爱的芒果化身卡通形象,既是品牌IP,也承载着数字传播的使命。 为了让“盐芒芒”形象鲜活可感,团队专门设计了动态动作、场景背景,甚至在短视频中作为盐边讲解员、带货“主播”频繁出场;配套的小程序、网站和数字文化展馆,则补充了更系统的内容分层,展现盐边水果产业、民族非遗、自然风光的多维信息。观众不只是在看芒果的介绍,更是在与一个地方展开数字对话。 背后支撑这些形式的,是扎实的调查与实践。团队曾前往上海崇明岛特色农业基地实地调研,学习数字农业与文旅融合的先进案例;也主动对接市场资源,将盐边芒果干推入校园市场,在宣传海报、产品包装上不断迭代。项目书之外,更有一份持续更新的实践注脚。 “我们做的不只是传播,而是想建构一种新的理解方式”,谭毅说,“让人们从一个农产品出发,进而理解一个地方的人文生活、文化记忆与发展潜力。我们的’家乡’,可以通过这种方式被更多人看见、听见、尝到、摸到。” 如果只看结果,“盐芒芒”团队一路过关斩将、频频获奖,像是一份标准的“成功范本”;但如果把目光投向过程,会发现这其实更像一场“提前进入社会”的全方位实习。而这场实习,有一块天然的试验田——盐边。 对于谭毅而言,盐边不仅是家乡,也是一块可以持续深入、不断挖掘的研究样本:芒果、桑椹、草莓、蓝莓、西瓜……水果产业链下的品控、销售、品牌建设,正是他们团队商业逻辑推演的实景;傈僳族刺绣、苗族蜡染、笮山锅庄……民族非遗资源背后所蕴含的“文化叙事”,恰是数媒、设计、传播专业方向最关心的议题。 盐边的资源不是教科书式的“案例”,而是现实流动中的一部分,让这些学生真正明白了“从田间到市场”的路径该怎么走。他们需要和当地农户对话、探究农业生产的节奏;他们要想办法把民族文化从“传统图样”转化成现代视听语言;他们要在调研与策划之间往返,把一切复杂的现象“翻译”为清晰的项目逻辑…… 这个过程中,他们的能力不断被激活——不仅是PPT上的展示力,而是从调研到实操、从策划到迭代、从表达到落地的综合训练。更重要的是,他们的立场也在变化:从曾经单纯的“看见”,变成了如今愿意“深入”,再到真正渴望“参与”。 于是,团队成员们也在一次次的备赛打磨中,把对盐边的好感变成了更深的归属与牵挂。孙天愉说:“数字化创新赋能盐边发展”,不是一句口号,而是一次次边做边学、边试边走的过程,张凯翔说:“不让任何一寸土地被时代埋没,是我们关注盐边的初衷”,既是一份信念,也是一份决心;唐柳则说,“让盐边被更多人看见,是我们努力的方向。”——当他们把目光投向县域发展,其中未必只有年少的热血,更有一份扎根土地的认同感、持续耕耘的责任感。 盐边为他们提供的不只是素材,而是一种可能性:一个还在生长中的地方,也能成为成长中的年轻人的同伴、镜子与路径。每一滴汗水、每一次路演、每一次修改方案的凌晨,都是他们重新认识“乡土”二字的过程。 央广网将直播镜头镜头对准国胜乡的茶田,第十五届中国耐磨材料与耐磨件年会在盐边举办,从三滩村走出来的傈僳族传统服饰品牌亮相中国国际时装周,央视热播剧《驻站》在联合村取景拍摄……近年来,一个个“高光时刻”,正不断刷新人们对盐边的印象。 这里不是只靠水果特产出圈的地方,而是一个在工业、农业、旅游、文化等多维赛道中持续发声的县域样本。新业态不断涌现,新平台持续开放,本土资源被重新激活,县域成为创新试验的可能场。 对谭毅来说,变化不仅仅体现在“被看见”的频率上,更在于看见的方式:盐边不再是等待“包装”的客体,而是主动“讲述”的主体。它的自我表达能力正在增强,它的发展节奏也在改变。 “我小时候的盐边,像一位低调沉静的母亲;而现在,正在更加大胆地往前走。”傈僳族刺绣走进了课堂,非遗手艺在校园的美育课中得到活态传承;茶田、果园、山谷、村寨,不只是劳动场所,更是生态、文化与产业交汇的新节点;而在更深的地层,钒钛磁铁矿资源得以系统开发,高端化、智能化、绿色化的现代工业体系不断完善,“钒钛首县、滋味盐边”的内涵愈发丰盈厚实。 也正是在这样一片不断生长、不断前行的土地上,谭毅和她的团队找到了观察世界的窗口。与其说他们在比赛中“利用家乡资源”,不如说,正是盐边不断进步的现实语境,为他们提供了可以深入研究的样本,也提供了能够实践落地的土壤。 而谭毅对“职业”的理解,也在这个过程中悄然转变:不仅是想进入电商行业,更希望未来掌握农业种植、食品加工、品牌传播等系统能力,“真正能跟土地对话、跟农民对话、跟产业对话”。 盐边正在变化,而他们,正好在现场。他们不是回望者,而是与之同行的人,眼前是奔涌的现实,脚下是真实的土壤。 在所有短视频、海报、路演、PPT之外,“盐芒芒”团队真正试图完成的,是一件更质朴、也更难的事——用心讲好一个地方故事。 它不是被包装过度的“土特产神话”,也不是滤镜下的田园牧歌,而是以一颗芒果为引,一步步走进真实土壤的过程。他们不只是想告诉别人“盐边芒果好吃”,更希望把“为什么好吃、是谁在种、种在怎样的土地里、会遇见什么挑战、未来还可能怎么变”这些问题,一起提出来讲清楚。 而在这个讲述过程中,他们也不断回应着另一个问题:青年,如何与故乡建立新的关系? 谭毅和团队伙伴们给出的答案,是“参与”。他们不只是在为盐边代言,而是试图用自己所学,建起某种连接:连接屏幕内外、连接山水与城市、连接一个学生的能力与一个地方的现实。讲述可以下沉,乡土故事可以换一种姿态出场。这种讲述不是一时的创意,而是一种长期的练习:练习如何靠近、如何理解、如何表达、如何共创。 乡村振兴不是数字平台上的计划,而是需要真正走进去、扎下去的行动力和责任心。“盐芒芒”这样的探索实践,也不只是一个参赛项目,更是一群青年用脚步丈量土地、用行动与“家乡”并肩行走的真实注脚。最终,那颗盐边芒果变成了他们走入社会之前,最诚恳的一份自我投递:投给土地,也投给未来。

分享至: